Les Souvenirs religieux se sont occupés plusieurs fois de la Collégiale de Lille ; nous voulons donner aujourd'hui une courte notice sur celle de Comines.

La date de son origine et le nom de son fondateur ne se retrouvent pas ; son chapitre est antérieur à 1144 ; l'église date sans doute de la même époque. D'après la tradition elle aurait été élevée sur l'emplacement de la chapelle construite par St Chrysole à la place d'un temple païen qu'il avait renversé.

Cette chapelle avait été consacrée par le saint martyr à St Pierre ; c'est là qu'il fut enterré et que l'on conservait la Canole de St Pierre que l'apôtre de Comines portait toujours avec lui dans ses courses apostoliques.

D'après cette même tradition, ce serait St Éloi qui aurait établi la collégiale de Comines, au-dessus du tombeau de St Chrysole, lorsqu'il fit la reconnaissance de ses reliques, et les chanoines en auraient reçu la garde.

Les substructions de l'église actuelle et la base de ses murailles datent sans doute de l'origine ; le reste a subi de notables changements. Les fenêtres ogivales de la nef sont du XIIIe siècle.

Elle fut en partie incendiée par les gueux en 1566, avec tous les autres établissements religieux de la ville ; les verrières qui avaient, paraît-il, une certaine réputation, furent brisées ; les tableaux, les meubles, les ornements anéantis, les tombeaux des sires de Comines mutilés.

Elle fut en partie incendiée par les gueux en 1566, avec tous les autres établissements religieux de la ville ; les verrières qui avaient, paraît-il, une certaine réputation, furent brisées ; les tableaux, les meubles, les ornements anéantis, les tombeaux des sires de Comines mutilés.

En 1579, Lanoue à la tête d'une nouvelle armée de gueux assiégea Comines et la mit une seconde fois à sac ; l'église eut encore beaucoup à souffrir. Elle fut reconstruite en matériaux divers, telle qu'on la voit encore aujourd'hui à la partie antérieure, du portail au clocher ; celui-ci date de 1615.

Le chœur et le prolongement du côté du château furent faits en 1767, par les chanoines et à leurs frais.

Dans cette nouvelle construction, on ne suivit pas le style de la partie qui restait debout ; le goût de l'époque s'y opposait.

En somme, l'église actuelle se présente à l'extérieur disparate et peu gracieuse.

L'abbé Renier, curé de 1828 à 1867, fit en 1842 une importante restauration intérieure depuis la tour jusqu'au chœur ; celui-ci fut presque entièrement renouvelé ; la chaire remplacée et la sacristie enrichie d'objets précieux.

Quant au Chapitre, nous venons de voir qu'il était antérieur à l'an 1144 ; en effet, un acte daté de cette année porte la signature d'un Guillaume qui s'intitule chanoine de Comines. Cependant Buzelin dit qu'il n'est pas vraisemblable que cette fondation ait eu lieu avant 1146. Les sires de Comines ont toujours revendiqué pour un de leurs ancêtres le titre de fondateur du Chapitre.

Il fut d'abord composé de quatre chanoines y compris le doyen qui avait double prébende ; chaque Chanoine avait un vicaire ; en 1239, un Baudouin, sire de Comines convertit les quatre vicariats en autant de canonicats et les chanoines furent alors au nombre de huit.

En 1648, Mgr Vilain de Gand, dans son rapport au Pape, s'exprime ainsi : (Traduction.)

«Il y a à Comines une église collégiale sous l'invocation de St-Pierre, avec un doyen qui a double prébende, et cinq chanoines prébendés qui sont tenus à la résidence ; il y a aussi un curé qui a une prébende pour dotation annuelle.»

Trente ans plus tard, Mgr Gilbert de Choiseul dit dans son rapport :

«Les Chanoines de Comines ne sont que sept dont un doyen ; le prévôt du Chapitre est l'évêque de Tournai, c'est lui qui confère le décanat et les prébendes de plein droit. Outre les sept prébendes, il y a quatre portions qui appartiennent à la mense épiscopale.»

A l'origine, les chanoines, ou tout au moins leur doyen, remplissaient les fonctions de curé; ce ne fut qu'en 1176 que l'évêque nomma un curé, choisi parmi les chanoines et régla les revenus de la cure. La combinaison ne fut pas heureuse : cette juxtaposition de deux autorités dans la même église donna lieu à une foule de difficultés qui forment la plus notable portion de l'histoire de la Collégiale.

Pour ajouter encore à la confusion, deux curés furent nommés en 1254, l'un pour la partie flamande de la rive gauche de la Lys, l'autre pour la partie wallonne de la rive droite.

Les revenus des chanoines consistaient en prébendes et en distributions quotidiennes ou casuel.

On trouve dans un acte de 1466 une indication qui peut mettre sur la voie de la valeur des prébendes. Cette année, les prébendes des chanoines furent frappées d'une dîme, et nous voyons que chaque chanoine dut payer 25 livres, ce qui porterait la totalité de la prébende à 250 livres, somme équivalente à environ 2.500 livres en valeur actuelle ; les distributions quotidiennes étaient des jetons de présence attribués à ceux des chanoines qui assistaient aux offices.

Les prébendes étaient très recherchées, et les évêques de Tournai très sollicités à chaque vacance ; ils accordaient souvent des survivances ; mais il ne paraît pas que les titulaires, une fois pourvus, se soient montrés très empressés d'observer l'obligation de résidence. Maintes fois les évêques durent les rappeler au règlement. Wautier de Croix (1251-1261) les obligea à être Stationnaires au moins pendant quarante-six semaines par année ; les six semaines de non-résidence ne pouvaient pas être consécutives. Ceux qui s'absenteraient plus longtemps seraient regardés comme forains et privés de leur bénéfice.

Malgré cette ordonnance, la loi de résidence ne fut pas mieux observée, car en 1317, il fallut adoucir la règle; au lieu de quarante-six semaines, il ne fut plus exigé que quarante semaines. En 1592, un nouveau règlement imposa aux chanoines la stricte observance de leurs statuts à peine de 200 florins d'amendes. Des vacances ne leur étaient accordées qu'à la condition que quelques chanoines seraient toujours présents au chœur.

Un peu plus tard, une amende d'un stufer (un sou) fut imposée à ceux qui seraient absents aux matines ou qui n'assisteraient pas à prime, tierce et sexte, ou aux vêpres et complies. Chacun devait être présent dès le gloria du premier psaume, et ne pouvait quitter l'office avant qu'il ne fût entièrement fini.

Enfin le 23 novembre 1623, l'évêque Maximilien Vilain de Gand promulgua de nouvelles ordonnances. Après avoir rappelé celle de ses prédécesseurs et en avoir fait une obligation stricte, il ordonna leur affichage dans la sacristie et y ajouta de nouvelles prescriptions qui réglaient le chant des offices et leur casuel. Il instituait un pointeur (punctator), pour tenir la liste des présents et des absents ; le curé, qui était toujours un chanoine, devait expliquer la doctrine chrétienne aux fidèles tous les dimanches et jours de fêtes ; une lampe devait brûler jour et nuit devant le Saint-Sacrement ; chaque chanoine devait raser sa tonsure à toutes les grandes fêtes, sous peine de cinq sous d'amende, etc.

Il terminait en instituant une caisse alimentée par les amendes des absents aux offices, laquelle serait répartie tous les trois mois entre ceux qui auraient été présents.

Une contestation assez singulière et qui dura plusieurs siècles divisa les chanoines de Comines et les évêques de Tournai. Les Chanoines prétendaient que leur Chapitre était réellement composé de douze canonicats et que quatre étaient retenus par les évêques qui en touchaient les fruits. Pendant longtemps cette prétention, bien que souvent renouvelée, resta lettre morte, mais pendant la vacance du siège, entre la mort de Mgr de Salm-Reifferscheid (1776) et l'installation de son successeur le prince de Salm-Salm, quatre ecclésiastiques, les sieurs de Fontenoy, de Decalde, Collier et Conseil, obtinrent de la Cour de Rome la collation des quatre canonicats. En estimant le total de ces bénéfices, c'était une somme de 10 à 12 mille livres qu'on retranchait des revenus de l'évêché.

Non contents d'avoir surpris la religion du pape, qui jamais en aucun temps n'avait nommé aux canonicats de Comines, ils obtinrent encore abusivement du roi des brevets de régale. L'évêque, dès son arrivée, interjeta l'appel comme d'abus et publia un Mémoire très clair et très plausible, qui, remontant à l'origine du Chapitre, met quiconque en défi de retrouver les titres de fondation des quatre canonicats, qu'il regarde comme absolument chimériques et n'ayant jamais eu un moment d'existence.

Non contents d'avoir surpris la religion du pape, qui jamais en aucun temps n'avait nommé aux canonicats de Comines, ils obtinrent encore abusivement du roi des brevets de régale. L'évêque, dès son arrivée, interjeta l'appel comme d'abus et publia un Mémoire très clair et très plausible, qui, remontant à l'origine du Chapitre, met quiconque en défi de retrouver les titres de fondation des quatre canonicats, qu'il regarde comme absolument chimériques et n'ayant jamais eu un moment d'existence.

On pourrait cependant objecter les termes du rapport de Mgr de Choiseul que nous venons de citer : «outre les sept prébendes, il y a quatre portions qui appartiennent à la mense épiscopale.» M. l'abbé Messiaen, dans la récente histoire de Comines, cherche à lever cette difficulté en disant que les évêques de Tournai, à force d'entendre parler des quatre canonicats que l'on accusait de retenir, avaient fini par y croire.

Quoi qu'il en soit de cette explication, les quatre réguliers finirent par céder et leurs prétentions tombèrent à l'eau ; par un arrêt du parlement rendu en 1783, le chapitre qui avait pris fait et cause pour eux fut condamné à payer les frais du procès.

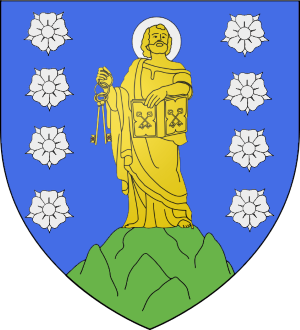

Le Chapitre de St-Pierre de Comines avait pour armoiries un écusson d'azur au St-Pierre d'or, posé sur un tertre de sinople, ayant à la main droite une clef, et de la main gauche tenant sur la poitrine un livre de même ; le tout accosté de huit roses d'argent, quatre de chaque côté.

Souvenirs religieux de Lille et de la région, 1895